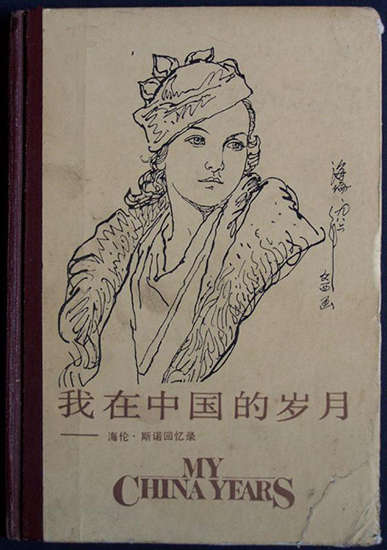

民国都市的历史记忆之中,上海因其公共管理、社会秩序、生活方式等方面的现代,而成为所谓典范性的“东方的巴黎”,北平在时人和后人的历史论述中间,往往是跟一个传统而乡土的故都形象粘连在一起,也就是它不显得那么现代和便利。可是在海伦·斯诺(美国著名左翼记者埃德加·斯诺的夫人)的晚年回忆录《我在中国的岁月》中呈现的却是一种截然相反的印象:“北京以东方治安最好的城市而闻名。交通警察都是些彪形大汉、相貌英俊的山东人,显出一副快活、友好的神态——至少对神圣不可侵犯的外国人是这样。我极少看到在上海司空见惯的那种凶残劲儿,上海那帮子印度巡捕,经常在大街上用警棍敲打黄包车夫和苦力们的脑壳。北京有上水道、下水道、电灯以及有轨电车设施,主要大街是碎石铺的地面。”

这是新婚不久的斯诺对1933年的北平印象,她与斯诺用很少的费用就在煤渣胡同二十一号租了一个四合院,并安顿了下来,并且有余力经常举办各种上流社会的鸡尾酒会和各种聚会。在写给斯诺妹妹的信中,她显然对在北平的奢华而廉价的生活津津乐道:“我们有三间佣人住的房子及浴室,有五间带浴室的房子及灶房供我们自用。房子都盖在庭院的四周,像西班牙别墅那样,四周有高高的围墙,庭院砖道之间有一个小花园。……我很喜欢这儿,气候好极了(自3月份以后),我们的小花园欣欣向荣,树木茂盛……橘子树、柠檬树、石榴树、紫藤萝、丁香、棕榈、松树、月季,应有尽有。有位花工带着长成的花木,每周来这儿转悠一次,他那些花木的售价,低廉得叫人难以置信,有时一美元(二十五分金币)买一百株。假如我们心血来潮,就把叶凋花败的拔掉,再换上一些含苞待放的新花……下一个周末,我们打算到西山远足,我们要骑驴游山,沿途在几座著名的佛教古刹歇夜。”

斯诺将美国的开放而包容的社交生活带入了古老的北平,私人生活领域与公共空间形成了一种互动,极大地震动了习惯于周旋在熟人世界中的个人,大门口开始出现了陌生人,而迎接陌生人的不再是疑虑、惊惧与本能式的排斥,而是敞开胸怀的欢迎,这无疑是两种不同生活方式的碰撞与交汇。直到垂暮之年,斯诺仍旧不能忘怀她与先生筹办的第一次鸡尾酒会,他们赋予了日常生活以一种反叛的意涵:“北京的女老板们有一条严格规矩:决不许混进杂人。然而我想要一举摆脱我们的一切社交义务。在沉静严肃、老于世故的北京,从来没举行过这么一个无所不包的聚会。我不仅邀请了日本人,甚至还请了几位中国人,这是极为少有的做法。”正是在这次聚会上,斯诺夫妇结识了杨宪益、戴乃迭夫妇,并成为终生至交。杨宪益对他们说:“这是我有生以来参加的最好的酒会,我在这里见到了我很久就想认识的人,而且我们还进行了真正的交谈。”作为一种平等主义的社交聚会,让来自不同文明世界的个人形成了心灵的沟通,而对于左翼的新闻记者斯诺夫妇来说,这种本来应该被轻蔑和拒绝的资产阶级化的社交生活,却因为撬动了古老文明的封闭内核,而具有一种开端启新的革命意义。

当时的北京,享受上流生活在这些外籍人士看来太轻而易举。时隔数十年,斯诺还记得当时的基本开销:“布置整个住宅的全部费用约为一百美元,约合四百到五百大洋。我们在北京期间,每月生活费大约为五十美元——我们过得像王侯一般。每月八十块大洋的伙食费,大约是二十美元,包括正式请客的费用在内。因为外汇率变了,我们的花费更少。房租十五美元,两位仆人每月八美元,中文教员五美元。”而在当时北京的外籍人士的交往世界中,一种“地道的北京方式”的生活就是“租住一座清代的皇宫,摆上种种古玩,训练一大帮仆役,款待访问的贵人名流。周末,你还要在西山租赁一座古庙,在跑马场养一群马匹,供打马球、乘骑、赛马之用。你要去北京俱乐部打网球,去狗展把你的狗给人看”。

而在几乎同时代曾经生活在北平的《纽约时报》记者阿班的记忆中,北平的日常生活和公共生活简直就是“黄金世界”,每当追忆似水年华的时候,回忆起这段甜蜜时光,他就有一种“怀旧的痛楚”:“那时的北平社交生活,大约从未有复制,也是万难再复原的。除公使馆卫队外,偌大的北平,平均只有区区两千六百名美欧人士居住。外币在这里值大钱,因此娱乐活动都是极尽奢华的。北平俱乐部、法国俱乐部、德国俱乐部以及八宝山的高尔夫俱乐部,都是让人流连忘返的所在。京城城墙外数英里处,便是赛马会,更是个快乐无比的地方。西方人几乎人人有能力在西山租个废弃的小寺院,作为避暑的别墅。秋日来临时,打野鸭、野鹅也是件乐事。野鸡和鹌鹑都极尽肥美,往往损坏庄稼。冬天时,总有三个月可以滑冰。”

而维持这种美好生活的成本如此廉价,让新闻记者阿班几乎有了一种穷奢极欲而享尽浮华的放纵:“那些日子里,一个住在北京的外国人,如果挣的是美元或英镑,即便入息微薄,照样可过钟鸣鼎食的生活,算下来居然还无甚开销。我那手艺高超的厨子每月薪水不到五美元,头号仆人比他少一美元,还要既当管家,又当贴身侍从。另一个仆人老王替我洗衣、熨衣、擦鞋,外加照料菜园子,每月才挣十四块中国货币。而且,他还让我签了一纸合同,规定由他提供肥皂、浆水和上蓝剂(防止白衣服变黄的药水),我则负责提供鞋油,另外提供烧开水和热熨斗的煤炭。我的人力包车,连同车夫一起,每月是十八块三角中国货币,那多出的三毛钱,是为了加装两盏电石灯,招摇一下。”

正是中国极其廉价的人力和性价比超高的有闲阶级消费方式,吸引了诸多来自西方的“北平玩家”,根据记者阿班的观察,北平的外国人很少参与商业活动,因此,这里的外国人的生活,与天津、上海的同类相比,自有极大的不同。北平的外籍社区里,大部分是外交人员、军人及家属,亦有相当数量的传教士(他们比较自我隔绝)。令人意想不到的是,北平还住着一大群退休的西方人,靠微薄的收入就能过活。他们选择在古都居住,实在是因为爱上了这里的文化与生活。这里时不时还住有学习中国历史和中国艺术的西方学生,或一些探险家,比如安得思(Roy Chapman Andrews)和赫定(Sven Hedin)。

从斯诺和阿班的回忆中可见,1930年代的北平几乎也成了西方人的极乐世界,相对于上海,北平的人力更低廉,文化更传统,空间更广阔,更可以满足西方人生活在“乡村里的都市”和“都市里的乡村”的双重欲望,而不管是批判资产阶级的左翼,还是拥抱资产阶级的右翼,在历史记忆中都会对这种浮华而生动的上流社会弥漫着一种怀旧的情调,充分说明了人性之中有超越意识形态的共通之处。